TOUT EST ILLUMINÉ (EVERYTHING IS ILLUMINATED) tentative héroïque, valeureuse, estimable de Liev Schreiber (et un peu condamnée d’avance) d’adapter le brillant roman de Jonathan Safran Foer dont la narration comprend trois ou quatre niveaux littéraires : le récit du héros, le récit et le journal du guide qui le pilote en Ukraine et ne parle pas bien du tout anglais ce qui donne une prose hilarante, les lettres postérieures du guide au héros et ses réponses. Admirable moment dans le livre que la demande du héros d’avoir un plat végétarien dans une auberge ukrainienne. Le sens, le concept même du mot échappe à ces paysans qui ne mangent que des saucisses. Et aussi le grand père antisémite dont le chien se nomme Sammy Davis Jr et qui découvre avec horreur et incrédulité que Sammy Davis est juif. Interprétation très marrante d’Eugene Hütz dans le rôle du guide.

QUILLS, la Plume et le Sang de Philip Kaufman traite des derniers jours du Marquis de Sade, de ses efforts pour écrire malgré l’emprisonnement, pour monter des pièces avec la complicité de l’Abbé Coulmiers (ce qui est exact), tels que les revisite, prenant un peu moins d’égards avec l’Histoire que Sade n’en prend avec le personnage de Kate Winslet, le dramaturge Doug Wright qui adapte ici sa pièce, mélange de farce noire à la Audiberti, de satire caustique du puritanisme et de plaidoyer pour la liberté d’expression. Inutile de se formaliser devant les « erreurs historiques » (Sade ne s’est jamais fait couper la langue et Wright confond le Royer Collard doctrinaire avec son frère médecin qui, lui, défendit le Marquis), on nous prévient d’emblée que le ton ne vise pas le réalisme ni la vraisemblance. Il n’est que de penser à Madeleine, cette lingère qui apprécie tellement les écrits les plus sulfureux de Sade qu’elle les propage en cachette pour qu’ils soient édités, tout cela sans perdre sa virginité, et que l’interprétation gracieuse et inspirée de Kate Winslet (avec un léger accent cockney) parvient à rendre plausible, touchante, au point d’en faire l’un des atouts du film. C’est un régal que de l’entendre dire du Sade, la voir jouer avec un Geoffrey Rush qui s’est passionné pour son personnage, affrontant tous les défis physiques et émotionnels, ne cherchant jamais la sympathie. Tous deux flirtent avec les difficultés, les équivoques, les évitent brillamment, tout comme Michael Caine, toujours impeccable en puritain rétrograde, qui soigne les perversions par la violence et ne voit pas que sa très jeune femme le cocufie. Kaufman, brillant directeur d’acteur, déclara à de nombreuses reprises qu’il s’était inspiré de Kenneth Star, le procureur qui poursuivit Clinton. C’est d’ailleurs là où le bât blesse. Kaufman et Wright transforment le Marquis en un martyr de la liberté d’expression, une victime de la censure (même s’ils ne cachent pas ses vices) et leur film lorgne vers le LARRY FLINT de Forman. Leur Sade est beaucoup moins philosophe que celui que joua Daniel Auteuil sous la direction talentueuse de Benoît Jacquot. Toute une partie du personnage passe un peu à l’as ou n’est évoquée qu’à travers quelques répliques brillantes ou audacieuses même si le réalisateur rajoute, pour aérer le récit, une séquence d’introduction assez lourde qui évoque les ravages de la Terreur, avec des cadrages signifiants, et que Sade regarde par la fenêtre comme s’il était le prophète ou le produit de cette barbarie. C’est d’ailleurs quand Kaufman essaie de faire cinéma qu’il est le moins convaincant.

SHATTERED GLASS (LE MYSTIFICATEUR)

Chronique d’un scandale qui secoua en 1998 The New Republic, un hebdomadaire de prestige (« le plus brillant et le plus impudent, » disait Vanity Fair), progressiste, de centre gauche et qui pourtant soutint Reagan et les deux guerres du Golfe et du coup toute la presse américaine « sérieuse ». On découvrit que l’un des jeunes prodiges de la rédaction âgé de 25 ans (la moyenne d’âge était de 26), Stephen Glass, avait totalement bidonné, inventé au moins 27 reportages sur 41. En s’attaquant pour son premier film, 5 ans après, à un tel sujet, ce qui fait preuve d’une grande ambition, le scénariste réalisateur Billy Ray réussit l’un des meilleurs films sur le journalisme, l’un des plus intelligents et des mieux joués. Le biais qu’il a choisi lui permet d’éviter les thèmes les plus ressassés par le cinéma (soumission de la presse devant le pouvoir, corruption, engagement démocratique ou réactionnaire) pour s’attacher à l’éthique, au fondement du travail journalistique : fiabilité des sources, qualité du travail d’investigation. Comme disait Bob Woodward : « le principal ennemi du journaliste, ce n’est pas son rédacteur en chef ni la censure, c’est l’information ». Stephen Glass prenant le contrepied de cet adage, décide de la forger, de l’inventer de toutes pièces. « Le journalisme, c’est l’art de saisir un comportement », dit-il à des élèves, dans la première scène, réplique qui prend peu à peu son vrai sens au fur et à mesure de la progression dramatique. Il a en effet « saisi » un comportement, le sien, l’a modelé en véritable acteur pour pouvoir imposer ses fables, ses mensonges. Il a aussi senti ce que désiraient ses supérieurs et leur a donné ce qu’ils voulaient entendre, ce qui élargit le propos (le film fait juste l’impasse sur la détestation de Michael Kelly, le premier rédacteur en chef, envers Clinton mais capture néanmoins ce climat de mensonges qui imprégnait la politique américaine de l’époque). Le choix d’Hayden Christensen pour interpréter Glass, se révèle très intelligent, très payant. Quand sa candeur naïve et onctueuse, son humilité feinte, la sympathie qu’il dégage, qui dérangent au début mais expliquent son succès, commence à se fissurer, un vrai sentiment tragique s’installe. Et son personnage devient à la fois gluant et vulnérable, notamment dans toutes les séquences remarquables qui l’opposent à un formidable et subtil Peter Sarsgaard qui joue Chuck Lane, le rédacteur qui le démasque. Toute l’interprétation est d’ailleurs de premier ordre avec de nombreux contre emplois : Chloë Sevigny, parfaite rédactrice, Rosario Dawson à qui on ne demande pas d’exhiber sa sexualité, Hank Azaria. Billy Ray a su créer, avec toute une série de scènes se déroulant dans des bureaux, une tension dramatique plus forte que dans beaucoup de thrillers, de films d’action contemporains. Après ce coup d’éclat trop méconnu en France, Billy Ray a réalisé BREACH (AGENT DOUBLE), passionnant film d’espionnage (basé sur une histoire vraie), magnifiquement joué par le génial Chris Cooper (en espion bigot, cassant, obsédé sexuel qui se révèle une des plus grands traîtres de l’histoire américaine) qui évoque l’univers de Graham Greene, dans ses implications morales qui sont proches du premier film. Il est redevenu scénariste notamment de CAPTAIN PHILLIPS, le dernier Paul Greengrass sur les pirates Somaliens. A noter qu’après la sortie du film, plusieurs scandales similaires ébranlèrent certains quotidiens, notamment le New York Times, donnant raison à Billy Ray.

Chronique d’un scandale qui secoua en 1998 The New Republic, un hebdomadaire de prestige (« le plus brillant et le plus impudent, » disait Vanity Fair), progressiste, de centre gauche et qui pourtant soutint Reagan et les deux guerres du Golfe et du coup toute la presse américaine « sérieuse ». On découvrit que l’un des jeunes prodiges de la rédaction âgé de 25 ans (la moyenne d’âge était de 26), Stephen Glass, avait totalement bidonné, inventé au moins 27 reportages sur 41. En s’attaquant pour son premier film, 5 ans après, à un tel sujet, ce qui fait preuve d’une grande ambition, le scénariste réalisateur Billy Ray réussit l’un des meilleurs films sur le journalisme, l’un des plus intelligents et des mieux joués. Le biais qu’il a choisi lui permet d’éviter les thèmes les plus ressassés par le cinéma (soumission de la presse devant le pouvoir, corruption, engagement démocratique ou réactionnaire) pour s’attacher à l’éthique, au fondement du travail journalistique : fiabilité des sources, qualité du travail d’investigation. Comme disait Bob Woodward : « le principal ennemi du journaliste, ce n’est pas son rédacteur en chef ni la censure, c’est l’information ». Stephen Glass prenant le contrepied de cet adage, décide de la forger, de l’inventer de toutes pièces. « Le journalisme, c’est l’art de saisir un comportement », dit-il à des élèves, dans la première scène, réplique qui prend peu à peu son vrai sens au fur et à mesure de la progression dramatique. Il a en effet « saisi » un comportement, le sien, l’a modelé en véritable acteur pour pouvoir imposer ses fables, ses mensonges. Il a aussi senti ce que désiraient ses supérieurs et leur a donné ce qu’ils voulaient entendre, ce qui élargit le propos (le film fait juste l’impasse sur la détestation de Michael Kelly, le premier rédacteur en chef, envers Clinton mais capture néanmoins ce climat de mensonges qui imprégnait la politique américaine de l’époque). Le choix d’Hayden Christensen pour interpréter Glass, se révèle très intelligent, très payant. Quand sa candeur naïve et onctueuse, son humilité feinte, la sympathie qu’il dégage, qui dérangent au début mais expliquent son succès, commence à se fissurer, un vrai sentiment tragique s’installe. Et son personnage devient à la fois gluant et vulnérable, notamment dans toutes les séquences remarquables qui l’opposent à un formidable et subtil Peter Sarsgaard qui joue Chuck Lane, le rédacteur qui le démasque. Toute l’interprétation est d’ailleurs de premier ordre avec de nombreux contre emplois : Chloë Sevigny, parfaite rédactrice, Rosario Dawson à qui on ne demande pas d’exhiber sa sexualité, Hank Azaria. Billy Ray a su créer, avec toute une série de scènes se déroulant dans des bureaux, une tension dramatique plus forte que dans beaucoup de thrillers, de films d’action contemporains. Après ce coup d’éclat trop méconnu en France, Billy Ray a réalisé BREACH (AGENT DOUBLE), passionnant film d’espionnage (basé sur une histoire vraie), magnifiquement joué par le génial Chris Cooper (en espion bigot, cassant, obsédé sexuel qui se révèle une des plus grands traîtres de l’histoire américaine) qui évoque l’univers de Graham Greene, dans ses implications morales qui sont proches du premier film. Il est redevenu scénariste notamment de CAPTAIN PHILLIPS, le dernier Paul Greengrass sur les pirates Somaliens. A noter qu’après la sortie du film, plusieurs scandales similaires ébranlèrent certains quotidiens, notamment le New York Times, donnant raison à Billy Ray.

Je reviens sur un des grands films méconnus de la décennie précédente : CE QUE JE SAIS D’ELLE… D’ UN SIMPLE REGARD (THINGS YOU CAN TELL JUST BY LOOKING AT HER). Ecrit et réalisé par Rodrigo Garcia, ancien chef opérateur et fils de Garcia Marques (Cameron Diaz lit Cent ans de Solitude en braille). Un des rares, comme le disait Jacques Lourcelles, où la maîtrise de la réalisation était à la hauteur de l’ambition du sujet. 5 destins de femmes, toutes très différentes mais que relient l’obsession, la peur de la solitude et la manière dont elles leur font face, les blessures, les violences qu’elles ont subi : le film consacre une place importante au handicap (Cameron Diaz est aveugle, la mère de Glenn Close impotente et la scène où elle la baigne est unique dans le cinéma américain, Kathy Baker s’éprend d’un nain), à la maladie sans oublier l’avortement. Aucune de ces femmes n’est mariée même si deux d’entre elles vivent en couple. 5 récits qui parfois se répondent, s’interpénètrent, s’éclairent l’un l’autre. Certains personnages apparaissent dans deux épisodes, le Dr Keener (Glenn Close) que l’on retrouve dans Fantasies about Rebecca, Christine Taylor (Calista Flockhart) liseuse de tarot avec le Dr Keener essaye d’aider son amante atteinte de cancer (Valeria Golino), Rose (Kathy Baker) est le pivot émotionnel du remarquable et original Someone for Rose mais on la voit aussi dans Fantasies about Rebecca. Outre l’audace inhabituelle du propos (les œuvres qui consacrent une si grande place aux femmes ne sont pas légion à Hollywood dans ces années-là), la sophistication narrative non exempte d’humour nous vaut plusieurs bonheurs intenses. La brusque irruption dans un autre récit d’un personnage, qu’on a associé avec d’autres protagonistes, d’autres péripéties, provoque à deux ou trois reprises un vrai choc émotionnel et en même temps un vrai plaisir. Tout comme ce plan mémorable, dans l’épisode très gonflé où Kathy Baker freine brusquement et tend le bras bien au dessus de la tête du passager, le nain dont elle tombée amoureuse. Ce geste provoque un instant de gêne inoubliable, qui brave le politiquement correct. Ou, dans un registre plus dramatique, ce très long plan en travelling arrière sur Holly Hunter qui vient de subir un avortement et se retrouve seule, à la sortie de la clinique. Son copain l’a laissé tomber et elle marche dans la rue. Rodrigo Garcia, visiblement amoureux de ses actrices, laisse tourner la caméra, refuse de couper et nous prend le cœur. Magnifique interprétation chorale (qui regroupe certaines des meilleures actrices du moment) avec une mention particulière à Glenn Close, Cameron Diaz, si économe, si profonde en aveugle qui finit par élucider un crime, mieux que sa sœur officier de police, Kathy Bates (dans un personnage moins bien écrit), Kathy Baker. La MGM garda cette œuvre si personnelle un an dans ses tiroirs avant de le diffuser sur le câble, puis dans quelques salles et au cinéma et enfin, à l’étranger.

Je reviens sur un des grands films méconnus de la décennie précédente : CE QUE JE SAIS D’ELLE… D’ UN SIMPLE REGARD (THINGS YOU CAN TELL JUST BY LOOKING AT HER). Ecrit et réalisé par Rodrigo Garcia, ancien chef opérateur et fils de Garcia Marques (Cameron Diaz lit Cent ans de Solitude en braille). Un des rares, comme le disait Jacques Lourcelles, où la maîtrise de la réalisation était à la hauteur de l’ambition du sujet. 5 destins de femmes, toutes très différentes mais que relient l’obsession, la peur de la solitude et la manière dont elles leur font face, les blessures, les violences qu’elles ont subi : le film consacre une place importante au handicap (Cameron Diaz est aveugle, la mère de Glenn Close impotente et la scène où elle la baigne est unique dans le cinéma américain, Kathy Baker s’éprend d’un nain), à la maladie sans oublier l’avortement. Aucune de ces femmes n’est mariée même si deux d’entre elles vivent en couple. 5 récits qui parfois se répondent, s’interpénètrent, s’éclairent l’un l’autre. Certains personnages apparaissent dans deux épisodes, le Dr Keener (Glenn Close) que l’on retrouve dans Fantasies about Rebecca, Christine Taylor (Calista Flockhart) liseuse de tarot avec le Dr Keener essaye d’aider son amante atteinte de cancer (Valeria Golino), Rose (Kathy Baker) est le pivot émotionnel du remarquable et original Someone for Rose mais on la voit aussi dans Fantasies about Rebecca. Outre l’audace inhabituelle du propos (les œuvres qui consacrent une si grande place aux femmes ne sont pas légion à Hollywood dans ces années-là), la sophistication narrative non exempte d’humour nous vaut plusieurs bonheurs intenses. La brusque irruption dans un autre récit d’un personnage, qu’on a associé avec d’autres protagonistes, d’autres péripéties, provoque à deux ou trois reprises un vrai choc émotionnel et en même temps un vrai plaisir. Tout comme ce plan mémorable, dans l’épisode très gonflé où Kathy Baker freine brusquement et tend le bras bien au dessus de la tête du passager, le nain dont elle tombée amoureuse. Ce geste provoque un instant de gêne inoubliable, qui brave le politiquement correct. Ou, dans un registre plus dramatique, ce très long plan en travelling arrière sur Holly Hunter qui vient de subir un avortement et se retrouve seule, à la sortie de la clinique. Son copain l’a laissé tomber et elle marche dans la rue. Rodrigo Garcia, visiblement amoureux de ses actrices, laisse tourner la caméra, refuse de couper et nous prend le cœur. Magnifique interprétation chorale (qui regroupe certaines des meilleures actrices du moment) avec une mention particulière à Glenn Close, Cameron Diaz, si économe, si profonde en aveugle qui finit par élucider un crime, mieux que sa sœur officier de police, Kathy Bates (dans un personnage moins bien écrit), Kathy Baker. La MGM garda cette œuvre si personnelle un an dans ses tiroirs avant de le diffuser sur le câble, puis dans quelques salles et au cinéma et enfin, à l’étranger.

CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE (zone 2, bonus médiocres) de Ang Lee a été une de mes grandes découvertes récentes. Il s’agit d’une adaptation fidèle du très beau livre de Daniel Woodrell, l’auteur d’Un Hiver de Glace (Rivages) qui avait donné WINTER’S BONE. Voilà deux livres qu’il faut lire (et les autres Woodrell aussi qui se passent dans les Ozarks). Le scénariste James Schamus (qui écrivit le remarquable ICE STORM de Lee) reprend la plupart des remarquables dialogues du bouquin.

CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE (zone 2, bonus médiocres) de Ang Lee a été une de mes grandes découvertes récentes. Il s’agit d’une adaptation fidèle du très beau livre de Daniel Woodrell, l’auteur d’Un Hiver de Glace (Rivages) qui avait donné WINTER’S BONE. Voilà deux livres qu’il faut lire (et les autres Woodrell aussi qui se passent dans les Ozarks). Le scénariste James Schamus (qui écrivit le remarquable ICE STORM de Lee) reprend la plupart des remarquables dialogues du bouquin.

CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE montre une guerre de Sécession que je n’ai jamais vue. Et pourtant Dieu sait si on a tourné de nombreux films. Une guerre sans grandes batailles, sans généraux. Une guerre faite par des fermiers qui vont s’en prendre à un voisin, à quelqu’un qui habite près de chez eux. On massacre, on égorge des gens avec qui on a peut être été élevé, avec qui on a grandi. Ou des inconnus qu’on croise sur la route et qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment. C’est une guérilla atroce, sans repères religieux ou moraux (on est sécessionniste ou on est unioniste), plus proche des guerres de gang que de la tactique militaire. Qui se déroule dans des sous bois où l’ennemi peut surgir n’importe où. Presque tous les personnages sont très jeunes et on est bouleversé quand Tobey Maguire se coupe les cheveux et répond à quelqu’un qui lui dit : « comme cela te rajeunit, tu as l’air d’avoir 21 ans » : « j’en ai 19 ». Ou quand il dit à Jewel Kilcher (admirable de justesse historique) qui lui demande s’il a fait l’amour : « j’ai tué 15 hommes ». Les rapports avec tous ces jeunes, avec Holt, l’esclave noir de Georges, sont étonnants de justesse, de vie, d’émotion. Personne ne fait déguisé, tous les personnages, les rapports sociaux, la manière dont ils vivent ce moment, sont confondants de justesse. Tout paraît neuf, juste, en particulier le sac de Lawrence Kansas par Quantrill qui a donné lieu à tant de films et qu’on découvre ici pour la première fois (seul léger bémol, la chevauchée vers Lawrence, avec tous les « bushwackers » qui se saoulent, est plus forte dans le livre, le film ne montrant que quelques buveurs). On est pris, passionné, de bout en bout et saisi d’admiration devant l’ambition du projet. Très belle photo et magnifiques extérieurs. A découvrir absolument.

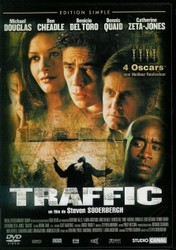

TRAFFIC

Deux policiers mexicains saisissent un camion transportant de la drogue à destination des Etats-Unis, arrêtent ses conducteurs mais se font subtiliser leur butin et les prisonniers par une unité de paramilitaires commandés par un général. Cette séquence d’ouverture filmée sans aucun apprêt, avec du grain, caméra à la main, donne le ton de TRAFFIC. Les personnages – et avec eux le spectateur – semblent toujours marcher sur un terrain glissant, mouvant où il est difficile de se raccrocher à la moindre certitude. Celles du personnage de Michael Douglas sont balayées en deux minutes, à la fois par Seth, le jeune étudiant qui a entraîné sa fille dans la drogue et par le dealer de cette dernière. Les films sur la drogue prennent souvent un angle (la répression, la dépendance), abordent un aspect de la question. Dans cette œuvre polyphonique où quatre histoires (cinq si on fait des subdivisions) se répondent, s’entrecoupent, chacune traitée visuellement de manière différente, Soderbergh (qui me déclara avoir vu plusieurs fois L 627) et son scénariste Stephen Gaghan (qui réalisa le très intéressant et complexe SYRIANA, zone 2) mettent autant l’accent sur la partie policière que sur les répercussions intimes, humaines, les conséquences sociales, économiques, politiques générées par le narco-trafic. Et leur propos, dans son pessimisme précis, chiffres et faits accablants à l’appui, et synthétique, n’a pas pris une ride, bien au contraire. Tout ce qu’ils montrent (ravages causés par la corruption, milices privées, puissance financière colossale des narco-trafiquants, sottise de certaines mesures) semble encore plus actuel après ces dernières années de guerre contre la drogue, à la lueur des dernières statistiques : 20 à 25 milliards de dollars dépensés chaque année par le gouvernement fédéral, 55 000 morts au Mexique entre 2006 et 2011 sans compter les syndicalistes, les journalistes, 40% d’étudiants américains qui se droguent (+30% en 20 ans). La méconnaissance du terrain, dans TRAFFIC, dont font preuve les autorités américaines dès qu’il s’agit d’un pays étranger, sonne hélas juste et renvoie aussi bien à l’Irak qu’au Vietnam. La stupéfaction de Michael Douglas face à la réaction ahurie de leur allié, le général Salazar (inspiré par le général Gutiérrez Rebollo qui fut condamné à 70 ans de prison), devant l’idée d’une politique de soins, fait penser à celle de Robert McNamara, écoutant à Saigon, un toast du général Ky, vantant les mérites d’Hitler. TRAFFIC bat aussi en brèche certains des principes fondateurs du cinéma américain, dont celui d’identification : nombre de personnages restent dans une zone grise, entre deux camps, quand ils n’en changent pas tout à coup (cf l’évolution de Catherine Zeta-Jones). Il n’y a pas de début, ni de vraie fin, aucune vraie résolution. Ni de solution. Tout est laissé ouvert, de manière plus européenne qu’américaine : un des principaux trafiquants est libéré, Michael Douglas abandonne le combat, la situation mexicaine est au point mort. Quelques petites victoires, ici et là, quotidiennes, individuelles : un stade est éclairé, un micro est mis sous une table, un père et sa fille se retrouvent. Film brillant, inspiré, magnifiquement joué dans les registres les plus différents de Benicio Del Toro à Don Cheadle en passant par Catherine Zeta-Jones, enceinte avant le début du film, ce que Soderbergh, très intelligemment, intégra dans le récit, renforçant l’originalité de son personnage. Qui évite les clichés, les figures imposées du genre, visuelles ou scénaristiques : les cadrages ne sont pas dramatisés (plongées, courtes focales renvoyant au film noir), la caméra est plus le plus souvent comme immergée au milieu d’une action, qu’elle semble attraper par hasard, sans la juger. On peut juste regretter, concession à la dictature de l’intrigue, que le personnage de Douglas soit le Monsieur anti-drogue et non pas seulement un des responsables importants de la lutte, ce qui rend certaines péripéties un peu trop symboliques. Pêché véniel au regard des vertus du film.

Deux policiers mexicains saisissent un camion transportant de la drogue à destination des Etats-Unis, arrêtent ses conducteurs mais se font subtiliser leur butin et les prisonniers par une unité de paramilitaires commandés par un général. Cette séquence d’ouverture filmée sans aucun apprêt, avec du grain, caméra à la main, donne le ton de TRAFFIC. Les personnages – et avec eux le spectateur – semblent toujours marcher sur un terrain glissant, mouvant où il est difficile de se raccrocher à la moindre certitude. Celles du personnage de Michael Douglas sont balayées en deux minutes, à la fois par Seth, le jeune étudiant qui a entraîné sa fille dans la drogue et par le dealer de cette dernière. Les films sur la drogue prennent souvent un angle (la répression, la dépendance), abordent un aspect de la question. Dans cette œuvre polyphonique où quatre histoires (cinq si on fait des subdivisions) se répondent, s’entrecoupent, chacune traitée visuellement de manière différente, Soderbergh (qui me déclara avoir vu plusieurs fois L 627) et son scénariste Stephen Gaghan (qui réalisa le très intéressant et complexe SYRIANA, zone 2) mettent autant l’accent sur la partie policière que sur les répercussions intimes, humaines, les conséquences sociales, économiques, politiques générées par le narco-trafic. Et leur propos, dans son pessimisme précis, chiffres et faits accablants à l’appui, et synthétique, n’a pas pris une ride, bien au contraire. Tout ce qu’ils montrent (ravages causés par la corruption, milices privées, puissance financière colossale des narco-trafiquants, sottise de certaines mesures) semble encore plus actuel après ces dernières années de guerre contre la drogue, à la lueur des dernières statistiques : 20 à 25 milliards de dollars dépensés chaque année par le gouvernement fédéral, 55 000 morts au Mexique entre 2006 et 2011 sans compter les syndicalistes, les journalistes, 40% d’étudiants américains qui se droguent (+30% en 20 ans). La méconnaissance du terrain, dans TRAFFIC, dont font preuve les autorités américaines dès qu’il s’agit d’un pays étranger, sonne hélas juste et renvoie aussi bien à l’Irak qu’au Vietnam. La stupéfaction de Michael Douglas face à la réaction ahurie de leur allié, le général Salazar (inspiré par le général Gutiérrez Rebollo qui fut condamné à 70 ans de prison), devant l’idée d’une politique de soins, fait penser à celle de Robert McNamara, écoutant à Saigon, un toast du général Ky, vantant les mérites d’Hitler. TRAFFIC bat aussi en brèche certains des principes fondateurs du cinéma américain, dont celui d’identification : nombre de personnages restent dans une zone grise, entre deux camps, quand ils n’en changent pas tout à coup (cf l’évolution de Catherine Zeta-Jones). Il n’y a pas de début, ni de vraie fin, aucune vraie résolution. Ni de solution. Tout est laissé ouvert, de manière plus européenne qu’américaine : un des principaux trafiquants est libéré, Michael Douglas abandonne le combat, la situation mexicaine est au point mort. Quelques petites victoires, ici et là, quotidiennes, individuelles : un stade est éclairé, un micro est mis sous une table, un père et sa fille se retrouvent. Film brillant, inspiré, magnifiquement joué dans les registres les plus différents de Benicio Del Toro à Don Cheadle en passant par Catherine Zeta-Jones, enceinte avant le début du film, ce que Soderbergh, très intelligemment, intégra dans le récit, renforçant l’originalité de son personnage. Qui évite les clichés, les figures imposées du genre, visuelles ou scénaristiques : les cadrages ne sont pas dramatisés (plongées, courtes focales renvoyant au film noir), la caméra est plus le plus souvent comme immergée au milieu d’une action, qu’elle semble attraper par hasard, sans la juger. On peut juste regretter, concession à la dictature de l’intrigue, que le personnage de Douglas soit le Monsieur anti-drogue et non pas seulement un des responsables importants de la lutte, ce qui rend certaines péripéties un peu trop symboliques. Pêché véniel au regard des vertus du film.

MAN ON THE MOON

Milos Forman, cet exilé, ce déraciné, était fasciné, dans ses films tchèques, par tout ce qui déréglait l’ordre établi, les conventions sociales. Arrivé en Amérique, il a immédiatement été attiré par les individus qui nagent à contre courant, tous ceux qui veulent survivre ou réussir en dehors ou contre le système, qui en font apparaître les contradictions, quitte à se piéger eux mêmes : des hippies de TAKING OFF à LARRY FLINT, du faux malade qui préfère l’asile à la guerre du Vietnam à Andy Kaufman, les films de Forman sont peuplés de marginaux, d’excentriques souvent manipulateurs, en fait des hommes de spectacle qui mettent autant en scène leur vie que leur œuvre, quitte à en payer le prix (la solitude, l’infirmité, l’enfermement). Il trouve en Andy Kaufman, un héros selon son cœur. Qui nous déclare, dans un préambule en noir et blanc, qu’il a coupé tout ce qui n’allait pas dans le film et qu’il est donc déjà terminé. Manière déjà de nous dire qu’il s’agit surtout d’un film sur la création et non une biographie (l’enfance, les racines, sont expédiées en une séquence). Sur un comique décalé, obsessionnel (comme Howard Hughes, il passe son temps à se désinfecter les mains dès qu’il touche quelque chose ou quelqu’un), un véritable collage ambulant de toute une culture populaire, à la limite de l’autisme, hanté par le désir de toujours surprendre. Il semble incapable d’établir la moindre barrière entre la vie et ses délires créatifs. Toujours en guerre contre son public, contre lui même, il n’hésite pas à blesser des amis, des proches, à cogner sur des partenaires, à détruire les inserts publicitaires, à insulter la chaîne qui le produit. Il n’a rien à dire de spécial (et ce qu’on voit de son « special show » paraît assez pauvre), sa contestation ultime consistant à perturber le déroulement de l’image pendant 10 secondes pour faire croire que le poste est cassé. Et là, il se heurte au système qui ne veut pas que les spectateurs quittent leur poste, ne serait ce que pour taper sur un téléviseur (il avait déjà offensé un propriétaire de club pour qui un spectateur qui sort, est un consommateur de moins). Pour Andy, tout ce qui est comique (pour lui, pas pour les autres) ne prête pas à conséquence. On le voit dans les hilarantes séquences de lutte (où il rencontre d’ailleurs sa compagne, Courtney Love, impeccable mais on fait trop l’impasse sur ce qui les attire l’un vers l’autre) insulter les femmes (« elles ont des qualités pour faire la vaisselle, le ménage, la cuisine »), le Sud, le public, incorporant dans ce processus sa propre auto-critique comme une autre forme de fiction. Jim Carrey est l’acteur rêvé pour ce genre de personnage. Il nous regarde comme s’il était sorti d’un poste de télévision, nous rend complice de ses divagations jusqu’à son dernier sourire, quand il découvre le « truc » des médecins philippins.

Milos Forman, cet exilé, ce déraciné, était fasciné, dans ses films tchèques, par tout ce qui déréglait l’ordre établi, les conventions sociales. Arrivé en Amérique, il a immédiatement été attiré par les individus qui nagent à contre courant, tous ceux qui veulent survivre ou réussir en dehors ou contre le système, qui en font apparaître les contradictions, quitte à se piéger eux mêmes : des hippies de TAKING OFF à LARRY FLINT, du faux malade qui préfère l’asile à la guerre du Vietnam à Andy Kaufman, les films de Forman sont peuplés de marginaux, d’excentriques souvent manipulateurs, en fait des hommes de spectacle qui mettent autant en scène leur vie que leur œuvre, quitte à en payer le prix (la solitude, l’infirmité, l’enfermement). Il trouve en Andy Kaufman, un héros selon son cœur. Qui nous déclare, dans un préambule en noir et blanc, qu’il a coupé tout ce qui n’allait pas dans le film et qu’il est donc déjà terminé. Manière déjà de nous dire qu’il s’agit surtout d’un film sur la création et non une biographie (l’enfance, les racines, sont expédiées en une séquence). Sur un comique décalé, obsessionnel (comme Howard Hughes, il passe son temps à se désinfecter les mains dès qu’il touche quelque chose ou quelqu’un), un véritable collage ambulant de toute une culture populaire, à la limite de l’autisme, hanté par le désir de toujours surprendre. Il semble incapable d’établir la moindre barrière entre la vie et ses délires créatifs. Toujours en guerre contre son public, contre lui même, il n’hésite pas à blesser des amis, des proches, à cogner sur des partenaires, à détruire les inserts publicitaires, à insulter la chaîne qui le produit. Il n’a rien à dire de spécial (et ce qu’on voit de son « special show » paraît assez pauvre), sa contestation ultime consistant à perturber le déroulement de l’image pendant 10 secondes pour faire croire que le poste est cassé. Et là, il se heurte au système qui ne veut pas que les spectateurs quittent leur poste, ne serait ce que pour taper sur un téléviseur (il avait déjà offensé un propriétaire de club pour qui un spectateur qui sort, est un consommateur de moins). Pour Andy, tout ce qui est comique (pour lui, pas pour les autres) ne prête pas à conséquence. On le voit dans les hilarantes séquences de lutte (où il rencontre d’ailleurs sa compagne, Courtney Love, impeccable mais on fait trop l’impasse sur ce qui les attire l’un vers l’autre) insulter les femmes (« elles ont des qualités pour faire la vaisselle, le ménage, la cuisine »), le Sud, le public, incorporant dans ce processus sa propre auto-critique comme une autre forme de fiction. Jim Carrey est l’acteur rêvé pour ce genre de personnage. Il nous regarde comme s’il était sorti d’un poste de télévision, nous rend complice de ses divagations jusqu’à son dernier sourire, quand il découvre le « truc » des médecins philippins.